土砂災害は、地震や大雨、火山活動などによって山や崖が崩れ、人命や建物に大きな被害を与える自然災害です。特に日本では、山地や丘陵地が多く、土砂災害が発生しやすい地形が広がっています。この記事では、土砂災害の種類と特徴、そして防災対策について詳しく説明します。

土砂災害の種類と特徴

出典:「防災ニッポン-読売新聞オンライン」

土砂災害は、大きく分けて「土石流」、「がけ崩れ」、「地すべり」の3つに分類されます。

1. 土石流

出典:「国土交通省北陸地方整備局」

- 特徴: 長雨や集中豪雨によって山や谷の土砂や岩石が水と一体になり、一気に下流へと押し流される現象です。流れの速さは時速20〜40kmで、人家や畑を壊滅させることがあります。

- 前兆: 山鳴りや立木の裂ける音、石のぶつかり合う音がする、雨なのに川の水位が下がる、川の水が急に濁る、流木が流れてくる、泥臭い匂いがする。

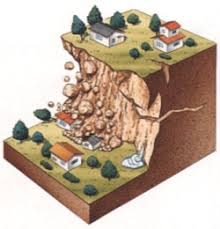

2. がけ崩れ

出典:「鳥取県」

- 特徴: 雨や地震などの影響で土の抵抗力が弱まり、急激に斜面が崩れ落ちる現象です。突然崩れ落ちるため、逃げ遅れる人も多く、死者の割合が高くなります。

- 前兆: がけに浮石や割れ目、わき水や落石などが見られる場合、崩壊の可能性が高まります。

3. 地すべり

出典:「土砂災害防止広報センター」

- 特徴: 斜面の一部または全体が塊のまま下に向かって動き出す現象です。地下水と重力の影響によって発生し、広い範囲にわたって比較的ゆっくりと動きます。

- 前兆: 山腹や地面にひび・段差ができる、沢や井戸の水が濁る、斜面や地面から水が吹き出す、建物・電柱・樹木が傾く、井戸・池の水かさが急に変わる。

土砂災害の原因と被害

土砂災害は、主に雨や地震、火山活動、融雪などによって発生します。特に豪雨や長雨が原因となることが多く、山地や急傾斜地での宅地開発が進むと被害が拡大する傾向があります。

被害の特徴

- 人命被害: 一瞬にして多くの人命を奪うことがあります。自然災害による死者・行方不明者のうち、土砂災害によるものが約4割を占めています。

- 物的被害: 家屋や田畑、交通網などに大きな被害を与えます。地すべりは特に広範囲にわたって被害をもたらします。

防災対策

土砂災害から身を守るためには、以下の対策が重要です。

ハザードマップの活用

出典:「大阪府」

- リスクの確認: 市町村のハザードマップを確認し、自宅や事業所が土砂災害警戒区域に該当しているかを把握します。

- 避難計画の策定: ハザードマップを基に避難ルートや避難場所を確認し、計画を立てます。

情報の収集と共有

- 警戒情報の確認: 台風接近時や大雨が予想される際は、土砂災害警戒情報や土砂キキクルを確認します。

- SNSでの情報共有: 周囲の人々と連携し、防災情報を共有します。

避難行動

- 避難指示に従う: 避難指示が出た際は、速やかに安全な場所へ避難します。

- 安全な場所の選び方: 鉄筋コンクリート造の建物や高台が安全です。

結論

土砂災害は、予測不可能な時期に発生する可能性があります。日常的な防災準備と訓練を通じて、災害時の対応力を高めることが重要です。ハザードマップを活用し、情報を共有することで、土砂災害から身を守るための第一歩を踏み出しましょう。

コメント