2025年6月初旬、鹿児島県の南に浮かぶトカラ列島近海で、地震が異常ともいえる頻度で発生している。わずか8日間で確認された有感・無感地震の数は実に500回を超え、専門家や住民の間に不安が広がっている。この記事では、現在トカラ列島近海で起きている地震活動の状況とその背景、そして今後の可能性について詳しく解説する。

トカラ列島近海とは?

トカラ列島は鹿児島県十島村に属する島々で、屋久島と奄美大島の間に点在する小さな島々で構成されている。この地域は地殻変動が活発で、過去にもたびたび群発地震が発生してきた。特に日本列島と琉球弧との境界にあたる位置にあるため、地震活動が起きやすい地質構造を持っている。

群発地震とは何か?

群発地震とは、一定の地域で短期間に多数の地震が集中して発生する現象を指す。通常の地震とは異なり、特定の大きな地震(主震)に続く余震とは区別され、規模が小さくても地震の数が非常に多くなるのが特徴だ。トカラ列島近海では、これまでにも数年おきに群発地震が発生しており、今回のような短期間で数百回の地震が観測されるケースも過去に確認されている。

今回の地震活動の特徴

2025年5月末から6月初旬にかけての地震活動は、特に規模こそ大きくはないものの、発生回数が非常に多い点が特徴的だ。震度1〜3程度の揺れが断続的に観測されており、中には深夜や早朝に揺れることで住民の生活にも支障をきたしているという。

気象庁の発表によると、これまでのところマグニチュード5.0を超える大きな地震は観測されておらず、現時点では大規模なプレート型地震の前兆とは見られていない。しかし、群発地震の性質上、今後突発的に規模の大きな地震が発生する可能性も完全には否定できない。

過去の群発地震との比較

トカラ列島近海では、過去にも複数回の群発地震が記録されている。例えば、2021年にはおよそ1か月間で300回を超える地震が観測されたほか、2000年、2002年にも類似の活動があった。ただし、今回の地震のペースはそれらを上回る勢いで、8日間で500回という数字は異例の事態と言える。

原因は火山活動?それともプレート境界?

トカラ列島の周辺は、海底火山が点在する地域でもあり、火山性地震の可能性も指摘されている。特に近隣には「硫黄島」「口永良部島」「諏訪之瀬島」など活発な火山が存在するため、地下のマグマ活動が地震を誘発している可能性もある。

一方で、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に位置することから、プレート境界型のひずみによる地震との見方もある。現時点では明確な因果関係は特定されていないが、火山性とプレート境界の両方の要因が複合していると考える専門家も多い。

住民の不安と避難体制

十島村など島しょ部の住民にとって、連続する地震は大きなストレスと不安の要因だ。特に孤立した島では大規模な地震や津波が発生した場合、即座の避難や支援が困難となる。

村役場や自治体では、地震計の監視体制を強化しつつ、住民に対して定期的に避難訓練や防災情報の発信を行っている。また、フェリーやヘリによる一時避難のシミュレーションも進められており、万が一の事態に備えた体制が整備されつつある。

今後のリスクと備え

現在のところ、地震活動は沈静化の兆しを見せていない。過去の群発地震の例を見ても、活動期間が数週間〜1か月以上続くことは珍しくなく、今後も注意が必要だ。

特に注意すべきは、地震活動のエネルギーが蓄積し、突如として大きな地震や津波を引き起こす可能性である。気象庁や地震学者たちは、現状では予測が困難であるものの、引き続きデータの監視と解析を行っている。

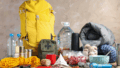

個人としても、緊急避難袋の準備や家屋の耐震化、家族との連絡体制の確認など、日ごろからの防災意識を高めることが求められる。

まとめ:トカラ列島の揺れは「今そこにあるリスク」

トカラ列島近海で続く地震活動は、自然の脅威を改めて私たちに突きつけている。地震はいつ、どこで起きるかを正確に予知することは不可能だが、日々の観測と情報の共有、そして住民一人ひとりの備えが、災害の被害を最小限に抑える鍵となる。

500回を超える地震――それは決して過去の出来事ではなく、現在進行形の課題である。私たちにできることは、自然の動きに耳を傾け、冷静かつ具体的な対策を講じることだ。

コメント